如何让常态课真正实现高效与高质?这是对教学改革最深刻的现实叩问。十月深秋,新乡学院附属中学初中部以一场为期三日的"同课异构"主题教研活动,展开了深入探索。同时洪门初级中学、原堤初级中学作为新乡学院附属中学集团校参与本次听评课。自10月15日至17日,围绕“聚焦常态课堂,深化同课异构,赋能教师成长”的主题,校园化身为一个宏大的教研现场,旨在从日常课堂中探寻提质增效的路径,在思维的碰撞中点燃教师专业成长的火炬。

一堂堂鲜活的课例、一场场充实的教研。各学科教师以匠心打磨设计,用智慧激活课堂,将“提质增效”的命题,转化为一个个具体而生动的教学实践。

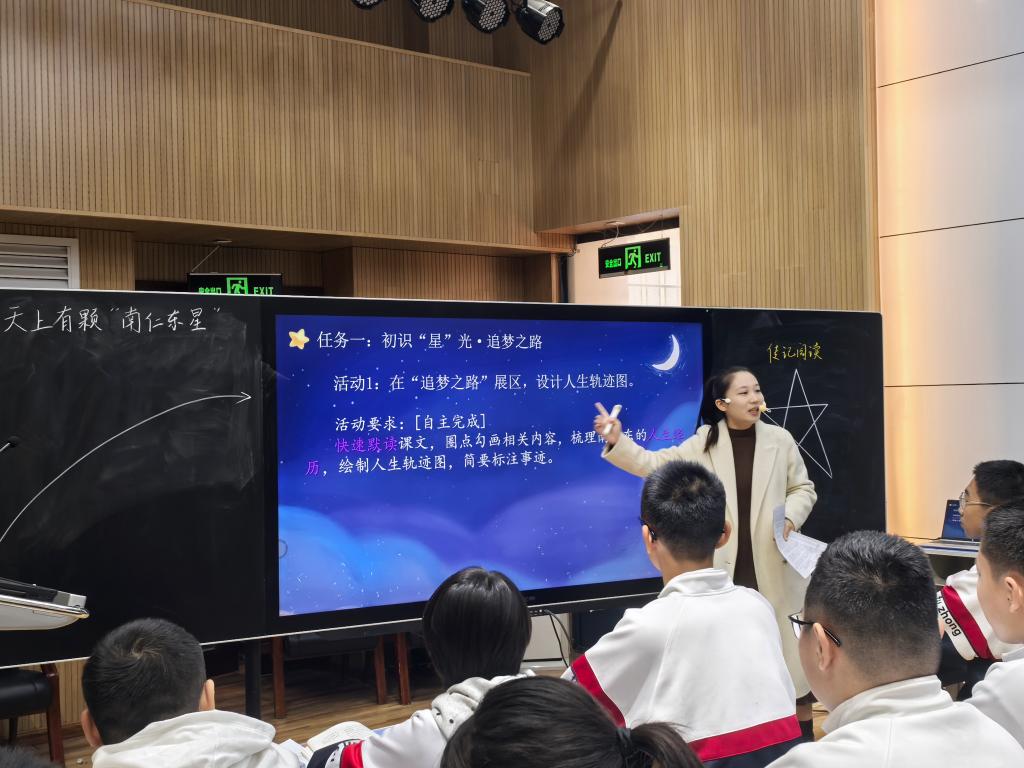

语文组李晓歌、穆洋洋、周雅瑄三位老师就《天上有颗“南仁东星”》展开同课异构。李晓歌老师以“事件-精神-表达-生活”为主线,精准切入学生表达困境,借阶梯任务将科学家精神融入成长思考;穆洋洋老师聚焦“铸精神丰碑,燃理想火炬”,通过对比阅读与细节剖析,深化对传记文学特质与人物精神的理解;周雅瑄老师则创设“展区设计”情境,融合项目化学习与审美表达,在撰写展词中提升语言运用与文化传承意识。三堂课路径各异,均深刻呼应素养导向。

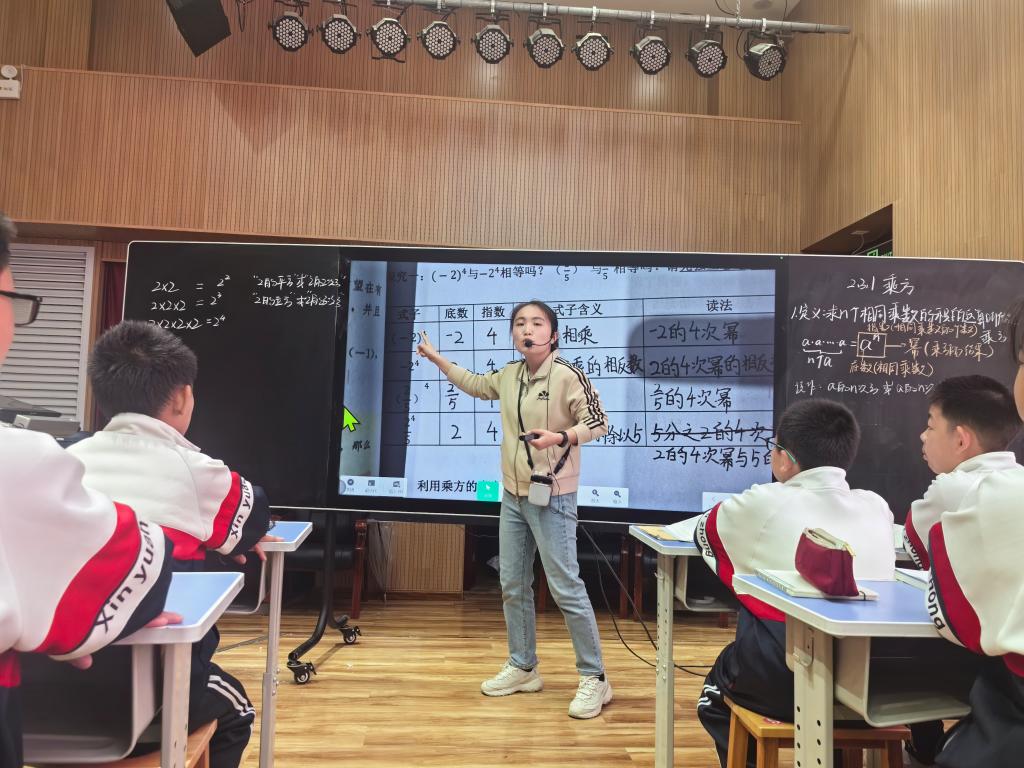

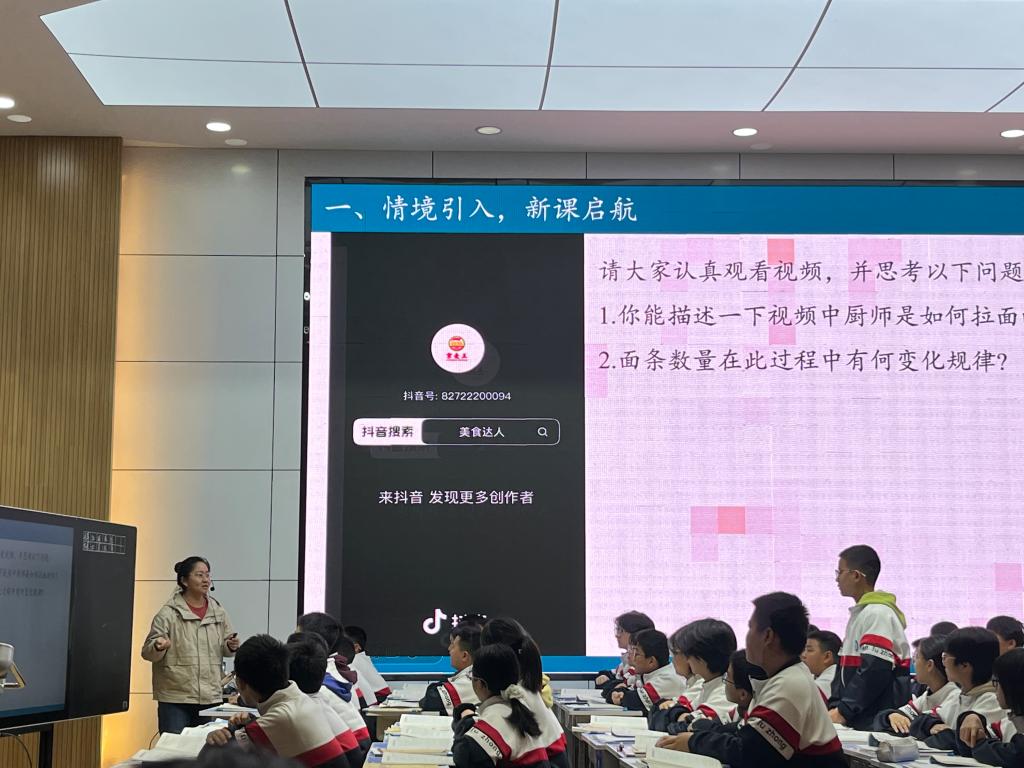

数学组围绕《有理数的运算——乘方》展开教学。刘琳老师用棋盘米粒当“钥匙”,趣味解锁有理数乘方,聚焦概念教学,辨析到位,让学生深度理解乘方的意义,同时运用现代信息技术,设计小组自动积分系统,提高学生参与度,课堂生动又高效;杨丽妍老师以拉面巧引乘方,具象启抽象,以问题串引领学生探究,环节明晰,互动高效,让数学知识鲜活落地,达到理想预期目标;靳淼老师这节课引导学生自主归纳乘方概念,充分利用小组讨论突破难点,运用小组比拼提升学生学习兴趣,讲练结合,互动充分,有效提升学生运算能力,靳老师还运用AI技术,融入数学史,提升学生学科自豪感。

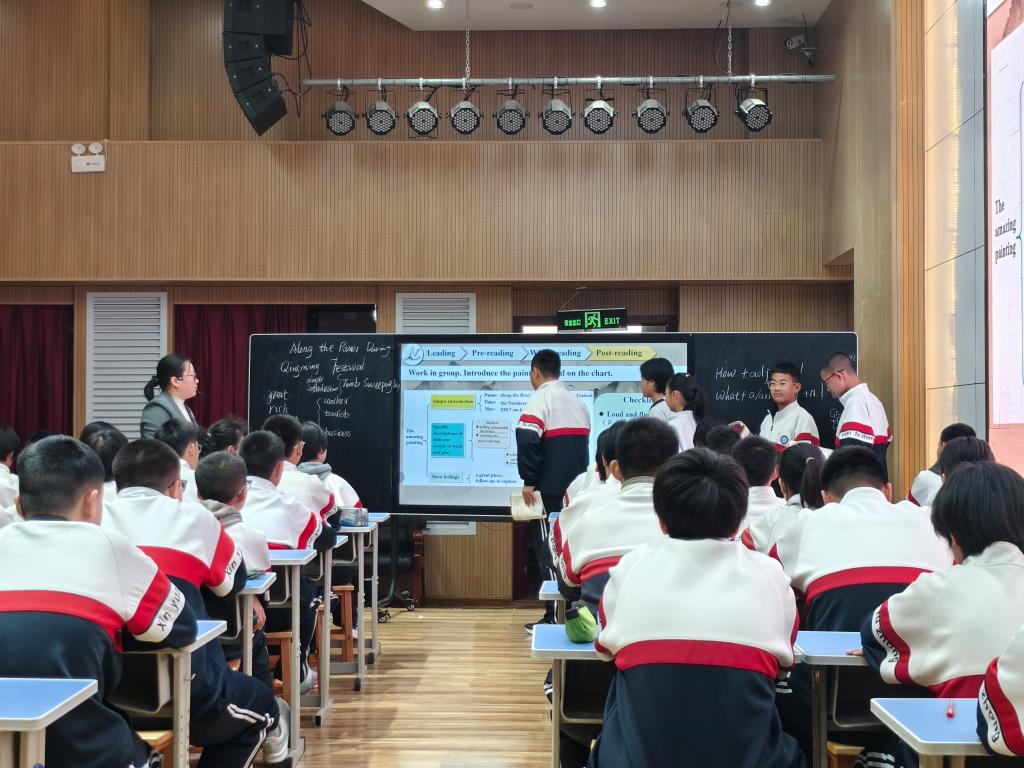

英语组三位老师围绕《清明上河图》展开同课异构。齐琦老师以“名画赏学”为脉络,从词汇积累到画作赏析,再通过互动任务与分享作业,实现语言与文化的渐进融合。赵志芳老师以“素养提升”为核心,通过分析细节、梳理结构、小组复述等活动,同步训练语言与思维,其分层设计与关键词支架有效关照了学生差异。董君君老师则以“文本解读”为抓手,创设“博物馆志愿者”情境,引导学生在解读中提升语言技能,在模拟实践中深化文化传播使命感。三节课路径各异,均立足文化内核,为语言课堂渗透传统文化提供了生动范本。

道德与法治课堂上,张凯利老师执教的《家的意味》,以“课前预习导学—课中沉浸体验—课后分层巩固”构建完整教学闭环。课堂围绕“家之策划案”“家之启示录”展开,通过绘制理想之家、回忆成长时刻、畅谈家风等互动,将知识学习与情感体验深度融合。课程以“中秋团圆”导入,巧妙融入习语金句,使“家”的内涵从个人情感升华至社会层面,完美诠释了有温度、有深度的“以生为本”课堂。

历史课堂上,郭凯新老师执教《第二次鸦片战争》,以“文献溯源—图像铭耻—表格析理—观影明志”四环节串联教学。通过分析贸易数据、解读形势地图、对比战争异同、观看影像讨论,引导学生从史料实证中探寻根源,在时空坐标下铭记屈辱,于历史反思中厚植情怀。教学设计环环相扣,使唯物史观、时空观念、家国情怀等核心素养在深度探究中悄然落地。

翟辉辉老师的地理课《根植沃土,链就未来:解码河南小麦发展》,以家乡小麦为鲜活案例,引导学生通过“定位置、析自然、探人文、延链条”四大活动,深度剖析区域农业发展。课程将地理思维贯穿始终,并巧妙设置“链接中考”与“拓展作业”,不仅培养了学生的综合思维能力,更有效激发了其知家乡、爱家乡、建家乡的责任感与使命感。

李佳雪老师执教的生物课《植物体的结构层次》,以常见的橘子为探究素材,精心设计“四站式”教学环节。学生通过观察、解剖、小组合作,从宏观果实逐步深入到微观结构,自主建构植物体层次的知识体系。这节课将抽象知识生活化、具体化,有效激发了学生的探究兴趣,实现了从“被动听讲”到“主动建构”的转变,是“以学为中心”理念的生动实践。

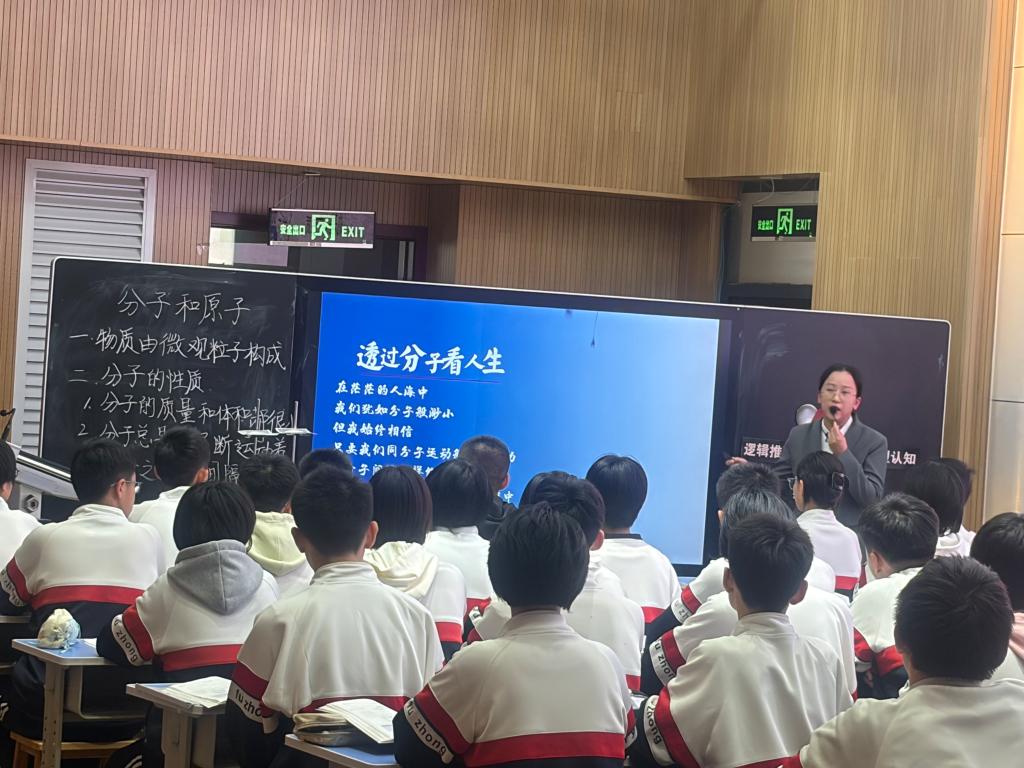

化学课中,张函书老师的《分子和原子》一课,以“一滴水的旅程”贯穿始终,借助AI技术重现科学史,使抽象概念生动可感。通过实验探究与生活实例分析,有效培养了学生“宏观辨识与微观探析”的能力。课程更在潜移默化中塑造学生崇尚真理的科学态度与家国情怀,实现了知识、能力与价值观的有机统一。

物理课上,张锦老师在《平均速度》教学中,以校运会田径比赛成绩为现实案例,巧妙融入生物机能、交通安全等跨学科知识。课程在强化学生计算能力的同时,更注重引导他们像科学家一样思考,通过真实问题培养科学探究能力,精准落实物理学科核心素养的培养目标。

每日课程展示的结束,正是深度教研的开始。在校领导与各教研组长引领下,各学科组围绕学科素养落地、新课标践行、教学环节优化、小组合作实效四个维度展开深度研讨。语文组针对情境创设的真实性进行重构,数学组就探究活动的层次性展开辩论,英语组对文化渗透的路径反复推敲——每一次思维的碰撞都在解构与重建中拓宽着教学的边界,让理念在反思中沉淀,让设计在切磋中精进。

活动的最后一天,杨红霞校长在全程参与听评课后,为教师们送上真挚的鼓励与深远的指引。她强调,要始终以学生为主体,以课堂为主阵地,积极践行新课标理念,将“教”的智慧转化为“学”的成长。她希望老师们继续保持教研热情,在常态课中深耕不辍,让每一节课都成为师生共赴的思维盛宴,真正实现从“知识传递”到“素养培育”的育人升华。

秋阳正好,教研如耕。这场为期三日的"同课异构"活动,不仅是一次教学技艺的切磋,更是一场教育初心的淬炼。当三尺讲台成为思想交锋的现场,当常态课堂焕发素养落地的光芒,新乡学院附属中学教师们正用行动诠释:教育的真谛,不在于标新立异的形式,而在于日复一日的坚守与创造。在追求高效高质常态课的道路上,他们以集体智慧为舟,以学生成长为桨,正共同驶向那片名为"雅慧教育"的星辰大海。